2009年2月,西安唐大明宫遗址考古工作者在新发掘的建福门址两侧发现了两片特殊的等面积夯土痕迹:二者分别南北宽约十米,东西长约二十米,其上方的建筑已毁,只留存建筑基址。工作人员对照文献记载,最终确定这便是文武百官在宫门口等待早朝时的休息场所:百官待漏院。

大明宫外的“待漏院”自唐宪宗年间首建,经过唐与五代的发展,直到宋朝成为设置完备的民情机构,其作用也由为等候上朝的官员们遮风挡雨,转而成为紧连皇帝、官员与民众的纽带。

天子脚下的“茶水间”

也能“摸鱼”打盹儿

当长安城还沉浸在浓重夜色中时,建福门外的灯火早已率先刺破黑暗。寅时刚过,身着各色官袍的身影便已络绎汇聚于一座特殊建筑前——这里并非朝堂正殿,却承载着帝国日常最关键的运转。这座小楼即为被称作“待漏院”的交通枢纽。

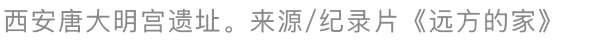

“漏”指古代以滴水计时的器具漏刻,亦可泛称更次与时辰。李益《宫怨》诗云“似将海水添宫漏,共滴长门一夜长”便是借用海水无尽来比喻失宠嫔妃的夜夜漫长。“待漏”之名直白而又形象,即描述官员们在夜色未退之际,提早在宫外静候漏刻报时宫门启钥的行为。宫门五更寅时开启,即凌晨3至5点,百官必须提前到达,然而无论夏雨冬雪,天气如何,官员只能在露天的环境里站立等候,之中的艰辛可想而知,如果再住得离宫门远一些,披星戴月长途跋涉之后还要“罚站”,运动强度不亚于大学生军训。

一块块“望君石”在外苦苦等待:“三殿曙晖犹未启,九霄寒露已将多。”终于在宪宗元和二年(807)设置待漏院,作为百官上朝前的风雨庇护之所:

“六月丁巳朔,始置百官待漏院于建福门外。故事,建福、望仙等门,昏而闭,五更而啓,与诸坊门同时。”

唐朝的待漏院只有驿站歇脚的功用日斗配资,但这却是最基础且至关重要的功能,官员们能在此遮风避雨,在觐见皇帝前,调整至上朝最佳状态。他们整理仪容、朝服、笏板,拂去身上的尘土,平复一路劳累的心情,做好面圣的正式准备。

虽说待漏院是个严肃场所,许多朝礼规范都要求官员们在待漏时需仪态端正,不得“行立失序”“谈笑喧哗”,但时间久了,官员们也会变着法地“摸鱼”让自己能轻松一些。最初,同僚们会利用等待的时间进行非正式的交流,由此能在上朝之前掌握更多的政治信息。无论是商议即将上奏的要事,还是沟通衙署间的公务协调,或是交换京城内外的见闻,待漏院都扮演了重要的信息集散中心的角色。这一现象到宋时愈演愈烈,甚至已成为“固定节目”。宋人叶梦得在《石林燕语》中便提到:

“百官早朝,必集于待漏院,以待开门。时或有所咨访议论。”

闲聊能让官员放松不假,但还有一种更为直接的放松方式被普遍采用:假寐。早朝要求大臣早早起床,许多人在昏睡中就已上路,于是选择在待漏时抓紧时间补觉。唐朝诗人权德舆在待漏时酣然入梦,思绪飞到了几千里外,事后还作诗《待漏假寐梦归江东旧居》一首,聊表梦醒后的惘然:

“觉后忽闻清漏晓,又随簪佩入君门。”

在京城做官固然是无上的荣耀,但上早朝实属是“力气活儿”苦差事,官员虽然不至于叫苦不迭却也在心中偷偷抱怨。好在有待漏院平地而起,不用“广厦千万间”,只要一个二百平方的小院,满朝文武便能知足“俱欢颜”了。

今早待漏是偷懒还是“补作业”?

这是一个问题

基于自身政变经历与过往的历史教训,宋代在确定治国方略和思想时,逐渐形成了崇文抑武的核心内容。受到重视的文官集团在待遇上也得到了很大的提高,如终宋一代,刑不上士大夫,而待漏院的设立也是宋代文官政治确立以后,士大夫待遇提高的表现之一。

北宋都城开封是在唐末汴州城的基础上扩展而来,其城墙有里外两重,宫城在先前遗留的旧州城之内。宋廷仿前朝在宣德门外构造待漏院,又称待班閤(gé)子。较之唐朝,宋廷明显抬高了待漏院的地位,更加注意加强对它的管理。首先是颁布了一套严格的程序:由宫内打开宫门,大臣们按照官品排列好次序,才可上朝。《朝野类要》记载:

“宫内之前待漏院,所以俟候宫门开日斗配资,及閤门呼报排班,则穿执而入也。”

负责监察百官的御史赵湘曾上书建议严格查控处于待漏院之中的官员:

“臣闻君臣之际,礼仪攸行;朝廷之仪,进止有度。故辩论而皆入,或假寐以待时,苟夙兴之不勤,何匪懈之能竭,况乎称疾尤属慢朝。若无察视之规,孰执旷官之咎。”

赵湘在上书中提到了官员们当勤于政事,应尽早去待漏院候早朝,且在等候时应沉默缄言,不可偷睡。对于一些晚到或者称病因故请假者进行批评,甚至建议以“旷官”处理。同时他还建议排两名专员每日“值班点名”:“有入晚者具名申奏。又风雨寒暑稍甚,即多称疾请假,望委御史台酌度闻奏,遣官诊视,如显有诳妄,即弹劾。”真可谓是当代“风纪委员”。

宋代待漏院由现象向制度推进的另一个证据,就是让朝臣们在待漏期间有了具体的工作任务。以最高官员宰相为例,宰执等高级臣僚在待漏院的“地盘”与普通官员有所区隔。他们在待漏院止息,通常并不纯粹是静候皇城开门而已,往往还要利用这段时间翻阅、处理案牍,为升殿奏事做准备,此时天未放亮,宰相只能在灯烛之下抓紧办公。

《玉壶清话》有载:

“旧例,丞相待漏于庐,然巨烛尺尽始晓,将入朝,尚有留桉遣决未尽。”

可见,宰执抵达待漏院的时间颇早,往往耗尽长达一尺的“巨烛”方才天亮入朝。待漏院本是为上朝而设置的辅助性建筑,“待漏”这段零碎时间,也被宰执们利用来处理公务,由此可见其工作之繁重,以及官员之勤政。

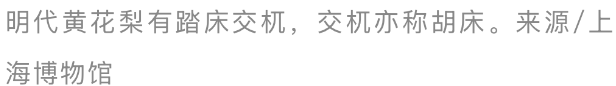

当时普遍应用的椅子多是胡床,椅身较矮,靠着坐则无法支撑身体,躺着坐则姿势不雅容易被参,非常不舒服。绍兴初年,梁仲谟主政临安,“有据胡床而假寐者,旁观者笑之,又一人云近见一交椅样甚佳,颇便于此”。后梁仲谟为众人置办了新样式的座椅,由硬板凳换成了“人体工学”,腰不酸了腿也不痛了,官员们无不欢伏感谢。

今职能层层叠加,逐步向朝房靠拢

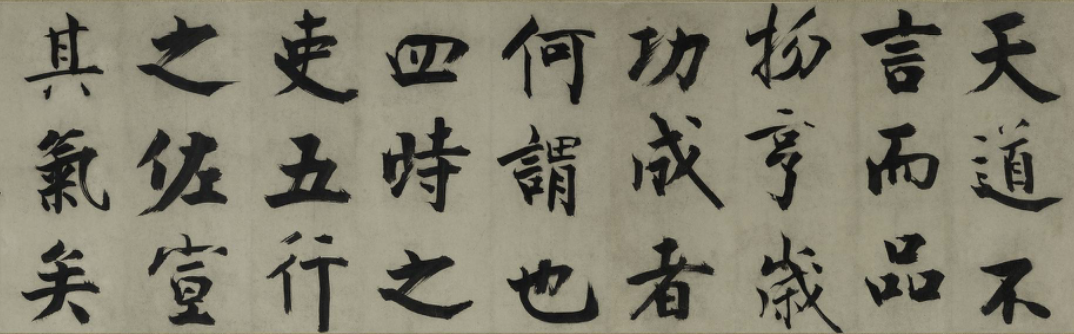

宋代文学家王禹偁曾作散文《待漏院记》,畅想了贤相与奸相待漏时的不同思想状态,褒贬之意非常鲜明。若是“兆民未安,思所泰之”,那么“皇风于是乎清夷,苍生以之而富庶”;而如若“私心慆慆,假寐而坐”,则“政柄于是乎隳哉,帝位以之而危矣”。待漏院在宋代士大夫的心目中是勤政的象征,而他们在待漏院除了议论政事,还会受理官吏和民众的诉求。

宰相孙抃曾受理过申冤的上诉:“在中书日,冤人叩待漏院理诉,公缕缕问。”又如苏璀“诉其诬于待漏院,宰相吴正肃王文恭见其警敏,召至前语,奇之,事由是得白”。北宋初年,待漏院一度代替当时尚未建立的上奏院,处理各地方的上奏文书。“国初,沿旧制皆本州镇補人为进奏官……每日早集待漏院东廊下,承受宣敕司文字各就本州院发还。”

但待漏院并不是大理寺登闻鼓院那样专门受理上诉的司法机构,它本身也没有判罚的法律权利,所以待漏院的上诉申冤更多的是一种增强对己方有利舆论的手段,可以说是古代的“舆情公关”。当通过正常的申诉程序不能够达到申冤的目的的时候,就有人走投无路:“又请待漏诉之”。

虽说这样的方式过于极端,弄不好易担风险,但说到底也为平民百姓增添了一条上访的途径。于此之上,待漏院的职能还增添了如处理集体请愿、突发性事件、悬赏等等,在很大程度上提高了朝廷处理政事的整体效率。

宋代虽多是恪尽职守的职官,但日复一日的待漏上朝还是为官员造成了很大的身心压力。张士逊久在政府,且与吕夷简为姻亲,当从吕氏那里得知自己即将外放的消息时高兴万分,因为终于可以不用每天起早,于是在诏令还没有发出的情况下便“令院子尽搬阁子内物色归家,更不趋待漏院”,一天都不想上班了。更有甚者在待漏院等候时急疾发作,不得不回家休息:“景德元年,沆(人名)待漏将朝,疾作而归。”可想而知,如若没有待漏院,百官上朝前还会吃更多的苦,幸好有待漏院这一把晴雨伞,避免了“没苦硬吃”的局面出现。

待漏院在唐宋期间不断得到完善,并在时间意识、勤政象征与礼仪规范上都衍生出了独特的政治文化。它虽非权力中心,却是唐宋朝廷日常运转不可或缺的齿轮,见证了官员们披星戴月的勤勉,也承载了朝堂内外的信息暗流。从简陋的廊庑、歇脚的院落、到宋时制度化的建筑,后期还演化成为明清巍峨宫墙下的朝房,待漏院形态虽变,但作为连接宫禁内外、黑夜与朝堂的关键地位却始终如一。

每一次宫门的开启,都始于待漏院中焦灼的等待。“待漏”二字本身,便凝固了古代王朝在时间刻度上精确运行的勤政观念,以及对各地民生按部就班发展的深切期望。当漏尽钟鸣,宫门洞开,官员们鱼贯而入,新一天的朝政便在待漏院积蓄的黎明中拉开序幕。

参考文献:

1、刘昫等:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年

2、脱脱:《宋史》,北京:中华书局,1985年

3、韩宏:《大明宫门五更启,待漏百官始入朝》,《文汇报》2009年2月14日

4、康武刚:《论宋代的待漏院》,《重庆社会科学》2007年第8期

5、张祎:《北宋前期中书宰执的工作日程》日斗配资,《中国史研究》2018年第4期

恒财网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。